本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

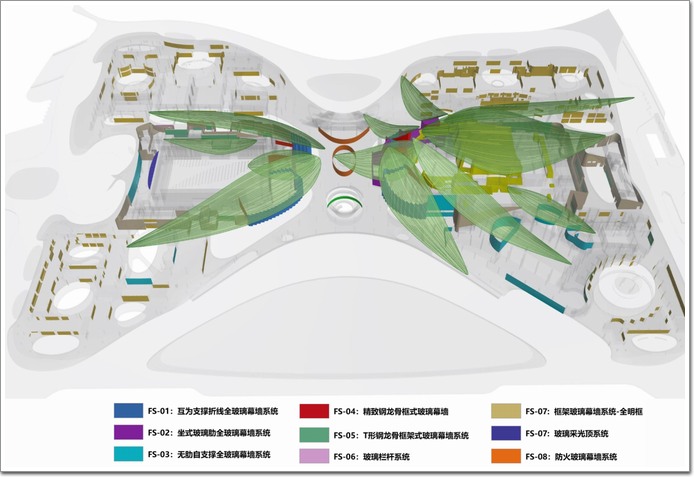

在幕墻設計從 “功能載體” 向 “文化與生態共生體” 轉型的當下,安吉 “兩山” 未來科技城文化藝術中心幕墻項目以十二片 “竹葉” 為靈魂,以八大幕墻系統為骨架,以數字化技術為引擎,構建起地域人文、生態性能與技術創新深度融合的標桿之作。該項目建筑方案設計為MAD 建筑師事務所,主體施工圖及幕墻全過程設計為同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,該項目是建筑師與幕墻工程師的智慧結晶,也將成為幕墻設計大賽中展現行業前沿水平的典范項目。

圖片來源于網絡

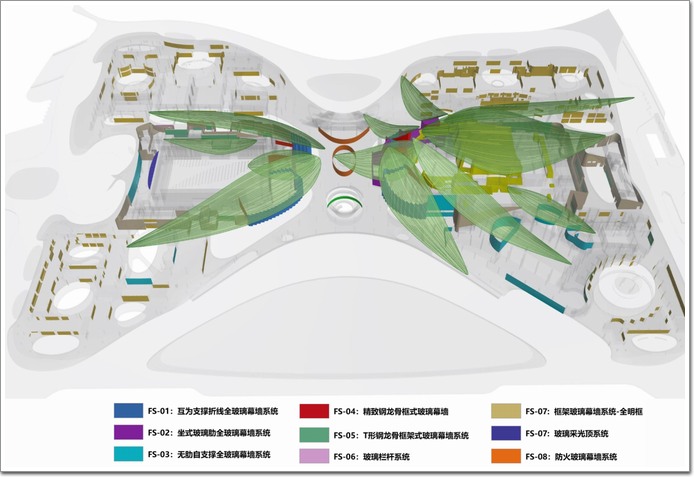

項目坐落于浙江安吉,總建筑面積約 12 萬㎡,涵蓋 1300 座大劇院、2000人會議中心等核心功能,肩負著銜接西側自然山體與東側城市空間的 “過渡載體” 使命。建筑方案以安吉 “中國竹鄉” 的自然稟賦為起點,確立 “竹葉靈動”“茶田見山”“融于自然” 三大理念,幕墻則是通過 8 類玻璃幕墻系統(FS-01 至 FS-08)與 3 類非透光幕墻系統(鋁蜂窩板(詞條“鋁蜂窩板”由行業大百科提供)、UHPC、鋁板拉伸網),以及“葉片”的3類裝飾屋面系統的協同應用,讓建筑從形態到功能都深度呼應地域特色。

讓 “竹葉” 在建筑上生長

設計團隊將安吉竹林的自然意象轉化為可觸摸的建筑語言,十二片 “葉片” 屋面成為項目最鮮明的視覺符號。屋面系統采用 “白色自潔雙曲蜂窩鋁板 + 仿銅色雙曲蜂窩鋁板” 的上下雙色設計,頂面還原竹葉的朦朧質感,底面呼應茶田土壤的溫暖色調,葉邊則通過 “機翼” 狀組合金屬板處理,弱化屋面厚度,實現葉尖纖細收邊的靈動效果。立面則創新應用互為支撐折線全玻璃幕墻(FS-01)與無助自支撐全玻璃幕墻(FS-03),前者模擬竹葉交錯的折線輪廓,后者強化 “單片獨立又共生” 的形態,搭配葉脈裝飾線條,營造出 “竹影交橫” 的空間意境。

無框式超高全玻璃幕墻(最大高度19m)進一步消隱建筑與自然的邊界,白天將茶田、遠山景觀引入室內,木色空間與自然光影交融,讓人身處建筑卻如在竹林;夜晚暖色調燈光透過折線玻璃形成 “竹葉投影”,投射于地面與墻面,呼應 “青瀾似海” 的詩意,實現 “建筑即景觀” 的設計目標。

圖片來源于網絡

以技術破解性能難題

項目直面復雜形態下的生態性能挑戰,通過精準分析與創新設計,讓幕墻既滿足美學要求,又具備卓越的物理性能。在抗風壓(詞條“風壓”由行業大百科提供)性能、、水密性與氣密性能方面均達到較高標準,有效避免雨水滲漏與能量流失。

針對雙曲形態的排水難題,設計團隊采用CFD動態模擬系統,對復雜屋面在不同雨量及風速下的排水方向進行分析模擬,根據模擬結果將十二片葉片按匯水特性分為 L1、L2、L3 三類。L1 類葉片通過水管排水集中排出超 90% 雨水;L2 類以水管排水為主、線性排水為輔,排水量超 70%;L3 類則通過兩者協同工作確保排水效率,全面應對雙曲屋面易積水的行業痛點。

為共生提供硬核支撐

項目的核心突破在于兩大技術創新,為 “形態不妥協、性能不打折” 提供保障。一是互為支撐折線全玻璃幕墻系統(FS-01)三維有限元分析技術,團隊通過SAP2000及Midas Gen等有限元軟件建立模型,對玻璃應力、撓度、結構膠受力等進行全面分析。各項指標均滿足安全標準,確保大跨度折線形態的結構安全。

二是可吸收較大層間位移的幕墻鉸接節點(已申請專利) ,針對主體結構(詞條“主體結構”由行業大百科提供)復雜變形問題,該節點通過頂部豎向腰型孔吸收 Z 向位移,底部轉動構造吸收 X/Y 向位移,并在 L/4 與 3L/4 處設防扭轉構造,可分解任意方向的變形,避免玻璃因結構位移產生破損,保障幕墻長期使用的穩定性與生態性能。

數字賦能:讓設計更精準高效

數字化技術貫穿項目設計全過程,成為破解復雜難題的關鍵工具。在曲面優化上,團隊采用 Rhino+GH 軟件,將自由曲面轉化為有理化曲面,通過對比雙曲、單曲與平板蜂窩鋁板的效果,確定最優方案,針對超長蜂窩板的溫度變形需求而特殊設計連接節點及葉脈布置,調整葉片收邊為上下異色的“機翼狀”一體化三角板,既保證了美學效果要求,又降低了現場安裝的難度。

安吉 “兩山” 未來科技城文化藝術中心幕墻項目,以地域人文為魂、以生態性能為本、以技術創新為翼,構建起幕墻設計的完整價值體系。它既打破了 “形態與性能不可兼得” 的行業困境,又為地域文化建筑幕墻提供了 “從意象到落地” 的可復制路徑。在幕墻設計大賽中,該項目憑借深厚的人文底蘊、卓越的生態性能與前沿的技術創新,必將成為推動行業發展的重要標桿,為幕墻設計邁向 “人文 + 生態 + 技術” 融合新時代注入強勁動力。